апреля 8 2025 / Александр ФИЛИППОВ, кандидат искусствоведения, доцент Московской консерватории / Музыкальное обозрение

Триумф Петра I в Челябинске

22 и 23 марта в Челябинском Государственном Академическом театре оперы и балета имени М. И. Глинки прошла премьера оперы М. Богданова «Петр Первый».

22 и 23 марта в Челябинском Государственном Академическом театре оперы и балета имени М. И. Глинки прошла премьера оперы М. Богданова «Петр Первый».

Безумная идея, ставшая реальностью

Все началось с идеи, менее двух лет назад пришедшей в голову директора Челябинского оперного театра, Владимира Досаева. Идея, казавшаяся по началу безумной, состояла в том, чтобы на базе театра создать новую русскую историческую оперу. Оперу «костюмную», зрелищную, со спецэффектами, с интересным сюжетом, красивую и мелодичную. Рассчитанная на широкую публику, она не должна выглядеть как мюзикл из песенных номеров с танцами, а быть оперой в полном смысле слова — с хорами и ансамблями, с выразительными речитативами, с оркестровыми эпизодами, исполненными большим симфоническим оркестром. Сделать это надо быстро и «с нуля», не используя ничего ранее написанного и поставленного. Выбрать историческую фигуру, знакомую большинству жителей нашей страны, но для оперы непривычную. Создать либретто, по-новому освещающее исторические события. Найти композитора, обладающего мелодическим даром и способного в короткий срок написать партитуру, выстроив музыкальную драматургию огромного спектакля. Убедившись в том, что все получается и музыка близка к завершению, найти режиссера, и используя богатые возможности театра, создать захватывающее театральное действо.

Смелый замысел удалось осуществить в течение года. Энтузиазм создателей оперы был столь велик, что казалось, — это сам Петр I стремительно и неудержимо рвется на сцену! Результатом стал грандиозный спектакль, вызвавший восторг публики.

Его авторов поздравили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, не пропускающий ни одной премьеры в оперном театре, и его супруга Ирина Текслер, которая входит в созданный при театре Попечительский совет, без поддержки которого создание и премьера оперы были бы невозможны.

А трудностей было много, и начало работы отнюдь не предвещало такого успеха. Несколько месяцев ушло на поиски «героя», прежде чем остановились на Петре I. Сейчас кажется удивительным, что это решение не было принято сразу. Ведь в 2025 году исполняется 300 лет со дня смерти первого русского Императора. Кроме того, об этом великом человеке создана только одна русская опера, не завоевавшая безоговорочного признания. Автором «Петра Первого», премьера которого прошла 50 лет назад, является Андрей Петров, который в оперном жанре не достиг таких высот, как в киномузыке. Поделки иностранных композиторов, в которых русский царь трактован легковесно и даже комично («Петр Великий» Гретри, «Царь и плотник» Лортцинга, «Саардамский бургомистр, или два Петра» Доницетти) – не в счет.

В качестве либреттиста был выбран заслуженный артист России Николай Денисов, известный и как актер, и как поэт, автор текстов к многочисленным мюзиклам (часто в сотрудничестве с Максимом Дунаевским) и к опере Александра Чайковского «Милосердие». Определиться с композитором, на плечи которого ложилась наибольшая ответственность, помог дирижер Евгений Волынский, совмещающий должности художественного руководителя Челябинского театра и профессора, заведующего кафедрой музыкального театра Новосибирской консерватории. В 1990-е годы, еще будучи студентом и работая в Новосибирском оперном театре, он неоднократно сотрудничал с Михаилом Богдановым, выпускником Московской консерватории, учеником Т.Н. Хренникова. Дружба между дирижером и композитором продолжается до сих пор, хотя они давно живут в разных городах. Михаил Богданов с 2001 года работает в Московской консерватории, где недавно стал профессором. Е. Волынский понимал, что создать за год масштабную историческую опер почти невозможно, но был уверен, что М. Богданов – один из немногих, кто способен с такой задачей справиться. «Я удивился, даже испугался, но и обрадовался. Осознал ответственность, объем и сложность задачи. Эпоха Петра I всегда привлекала меня. У всех россиян есть собственное представление о нем. Написано множество исторических трудов и художественных произведений. Захотелось выразить в музыке то, что мне кажется в образе Петра самым важным» – вспоминает композитор о своей первой реакции на поступившее предложение.

От либретто к спектаклю

По словам М. Богданова, порядок сочинения музыки был необычным. Еще до получения первых страниц либретто он сочинил увертюру, где звучат важнейшие мелодии оперы, прорисованы основные музыкально-драматургические линии – патриотическая, батальная и лирическая. Облик оперы в целом сложился в голове композитора сразу! Но в дальнейшем без осложнений и работы в авральном режиме не обошлось.

Главная проблема возникла с либретто Н. Денисова. Композитор высоко оценил общую концепцию. Сюжет разворачивается от поражения под Нарвой до победоносного Гангутского сражения, Петр показан в окружении друзей и врагов (Марта-Екатерина, Меншиков, Мазепа, Кочубей, Орлик, униатский митрополит Заленский, Карл XII и другие). Хороши предложенные либреттистом «иноземные» контрасты (шведская и турецкая сцены). Но в деталях М. Богданов с поэтом не согласился. Текст пришлось срочно дорабатывать. Кроме того, в некоторых эпизодах композитор опережал либреттиста, и тому приходилось подтекстовывать готовую музыку (ситуация, знакомая, например, по опере «Жизнь за царя» Глинки). Сделать это человеку, не имеющему музыкального образования, очень трудно. В некоторых случаях М. Богданов досочинял или находил слова сам, в других привлекал новых помощников. Стихи к любовному дуэту в конце оперы написала московская поэтесса Мария Маленко. Слова песни Петра о Родине, одной из главных кульминаций оперы, принадлежат новосибирской поэтессе и композитору Юлии Пискуновой. В обоих случаях они писали стихи к ранее сочиненной музыке. По собственной инициативе М. Богданов использовал гениальные строки Пушкина «Тиха украинская ночь» (отрывок из поэмы «Полтава») для хора, звучащего в первом действии. Найденный композитором текст страшной колыбельной на шведском языке помог ему характеризовать войско Карла XII и в Полтавском, и в Гангутском сражениях. По совету своего друга, театрального режиссера и историка Александра Алексеевского, М. Богданов использовал подлинные исторические документы — речь Петра перед Полтавским сражением и отрывки из его писем к Екатерине. По словам композитора, это была настоящая находка: «Письма очаровательные совершенно, без них не получилась бы эта сквозная лирическая линия любви Петра к своей жене».

Наиболее интенсивным и нервным получился, как всегда, заключительный этап создания спектакля, когда к работе подключился приглашенный из Санкт-Петербурга режиссер, заслуженный деятель искусств России Иркин Габитов. Активно сотрудничая с режиссером и с дирижером Е. Волынским, М. Богданов придал своему «Петру Первому» законченный вид. Вот что об этом говорит И. Габитов: «Тема великолепная, но спектакль не может идти больше трех часов. Какие-то моменты перестраивали вместе с композитором уже тут, в Челябинске. Пришлось очень много работать и придумывать, в опере занято огромное количество исторических персонажей. По-моему, мы нашли интересное решение». Были сокращены оба написанных композитором действия и (к сожалению!) увертюра; более протяженное первое действие разбили на два – возник спектакль с двумя антрактами. Великолепная музыка Полтавской победы, рождающая чувства гордости и преклонения перед русским воинством, стала финалом не первого, а второго действия. В совершенствовании оперы участвовал и автор идеи В. Досаев, по просьбе которого М. Богданов дописал любовный дуэт Петра и Екатерины; лирическая линия оперы усилилась и получила органичное завершение.

В окончательном варианте либретто чередование основных сюжетных линий оказалось довольно сложным. Сцены и интермедии (письма Петра) сменяют друг друга быстро, переносят зрителя в разные места и страны, знакомят с новыми героями. По меркам классической драматургии сюжетное развитие выглядит слишком стремительным и несколько дробным, но вполне соответствует проникшим сегодня во все сценические жанры принципам кинематографичности. Можно вспомнить и такой общепризнанный шедевр исторической оперы, как «Борис Годунов» Мусоргского, где, как и в пушкинском первоисточнике, действуют схожие принципы.

Grand Opéra по-уральски

Воплощая идею, режиссер И. Габитов выстроил грандиозный спектакль. В его руках оказался сплоченный и высокопрофессиональный коллектив, имеющий опыт реализации подобных сценических проектов. Достаточно одного примера: в 2013 году на всю страну прогремела масштабная челябинская постановка первой русской классической оперы «Жизнь за царя», приуроченная к 400-летию избрания на царство Михаила Романова, основателя династии.

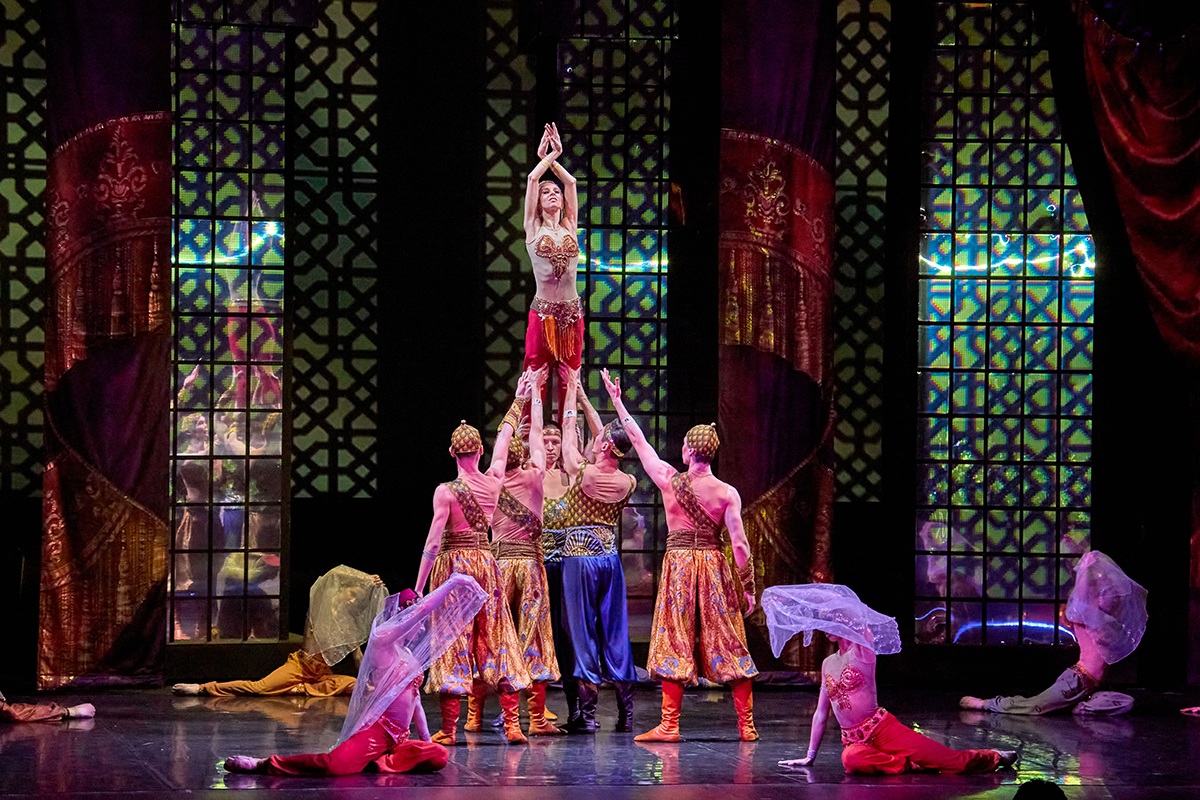

Сценическое воплощение оперы М. Богданова вполне соответствует критериям жанра «большой оперы» (Grand Opéra), завоевавшей почти два века назад сначала французскую, а затем и другие европейские сцены. Это в первую очередь пышное, впечатляющее зрелище. В опере о Петре I сцена раз за разом заполняется огромным количеством слаженно двигающихся людей, артистов хора и балета, использованы видеопроекции и компьютерная графика, над мертвым полем проносятся вороны, зрителя оглушает артиллерийская канонада, сцену окутывает дым, запах пороха заполняет зал, горят боевые фрегаты и галеры… В сочетании с реалистичными декорациями и великолепными костюмами сценические эффекты производят ошеломительное впечатление. Это результат сотрудничества режиссера И. Габитова, художника-поставщика, народного художника России Вячеслава Окунева и художника по видео Виктории Злотниковой.

Челябинский театр оперы и балета располагает прекрасным хором (надо отметить работу хормейстера Наталии Макаровой), который задействован в большинстве сцен. Взаимодействуя с балетом, хористы превращаются в актеров, их движения продуманы и выразительны, но во многих случаях хор перемещается на второй ярус амфитеатра и с высоты поддерживает голоса солистов, украшает своим красочным звучанием танцевальные эпизоды и сцены сражений.

Одна из неотъемлемых черт «большой оперы» – обязательное использование балета. И французские, и многие русские оперы, начиная с Глинки, – фактически оперы-балеты, где присутствуют не отдельные танцы, а большие балетные сцены. В соответствии с этими традициями «Петр Первый» стал результатом совместного творчества оперной и балетной трупп челябинского театра. В спектакле возникли три больших танцевальных эпизода с солистами и кордебалетом. Автор оперы М. Богданов предполагал, что балетный дивертисмент будет один, в сцене у турецкого султана. Но режиссер И. Габитов решил, что ради усиления зрелищности танцевать должны в каждом их трех действий. Сопровождением к танцам в первом действии стал хор «Тиха украинская ночь», во втором – торжественное шествие в лагере Карла XII.

Для воплощения замысла режиссера из Минска был приглашен главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России Игорь Колб. Вот его рассказ о работе над танцами: «Номер «Тиха украинская ночь» я представляю, как купальскую ночь с прекрасной сценографией Вячеслава Окунева. В этой сцене, один за другим, как паутинка, будут выстраиваться хороводы. Во втором действии режиссер просил поставить полонез. Но композитор написал музыкальные фразы не на три, а на четыре четверти. А потом я понял, что так рисунок танца обретает какой-то изыск и определенную новизну. В начале третьего действия зрители увидят сцену в гареме. Здесь можно делать хореографические узоры на достаточно большой музыкальный фрагмент».

Кроме названных сцен, балет активно участвует в батальных эпизодах.

Музыкальные стили и цитаты

Автор идеи с самого начала настаивал, чтобы в опере звучали красивые, запоминающиеся мелодии. Созданный под его руководством «Петр Первый» должен удовлетворять вкусам самых разнообразных слоев публики, включая тех, кто впервые пришел в оперный театр. Эту установку поддержал композитор. М. Богданов за свою творческую жизнь освоил самые разнообразные стили, но в последнее время отказался от авангардных приемов и вернулся к традициям. Его опера — сочинение полностью тональное, с красочными, в меру диссонантными гармониями и мастерской оркестровкой. «Сочиняя эту оперу, я еще раз убедился в правоте простых слов моего учителя Тихона Николаевича Хренникова: “Нужна красивая мелодия”. Я стремился к тому, чтобы моя музыка была доступна и понятна любому современному человеку», — говорит композитор.

В предложенном либреттистом Н. Денисовым сюжете М. Богданов увидел повод применить несколько национальных стилей, чем с удовольствием воспользовался. Так в опере возникли три «нерусские» музыки. В первом действии европейцы плетут интриги против Петра, пытаются подкупить и склонить к измене гетмана Мазепу — все это под изящную танцевальную музыку с солирующим клавесином в духе позднего барокко (вспоминаются сонаты Генделя) или распространившегося сто лет назад во многих странах неоклассицизма.

Для сцены в лагере Карла XII (второе действие) М. Богданов написал помпезное шествие в классическом стиле, которое режиссер и балетмейстер превратили в величественный танец. В этом «полонезе на четыре четверти» (о нем и говорил И. Колб) использована цитата — шведско-финский марш Бьёрнеборгского полка, который уже в следующей сцене в совершенно ином облике предстанет как одна из характеристик шведов в Полтавском сражении. Шведская сцена, подчеркнуто противопоставленная русской музыке, заставляет вспомнить польский бал в опере «Жизни за царя», хотя по масштабам он, конечно, многократно превосходит танец-шествие в опере М. Богданова. Но в шведской сцене есть его продолжение. Свойственная классицизму простота гармоний становится гротескной и оборачивается фарсом в звучащем вскоре после «полонеза» «пританцовывающем» хоре, прославляющем Карла XII как нового Александра Македонского.

И изящная барочная полифония в первом действии, и чопорно-гротескный классицизм во втором вносят в оперу элементы полистилистики. Еще один шаг в том же направлении —неожиданное звучание в конце оперы панегирического канта петровской поры (едва ли не самого известного) «Радуйся, росско земле». Кант появляется в опере всего один раз и заметно стилистически выделяется в окружении распевных мелодий М. Богданова.

Большая танцевальная сцена у турецкого султана (третье действие) вновь заставляет вспомнить страницу русской классики — на этот раз «Хованщину» Мусоргского, где старый князь Иван Хованский услаждает взор и слух пляской привезенных из Крымского похода персидок. «У меня не было перед глазами конкретного примера, когда я, уже незадолго до окончания оперы, сочинял танцы у султана. О “Персидках” я не думал. Но видимо, у всякого русского композитора на генетическом уровне живет свое представление о русском востоке, который так блистательно и много раз воплощен гениальными композиторами XIX века», — говорит М. Богданов. Восточные танцы — одна из жемчужин новой оперы о Петре I, они очаровывают слиянием хроматических узоров в мелодии, воинственных ритмов солирующих ударных и пряных гармоний медных духовых. Жаль, что быстрая завершающая часть танцев без перерыва переходит в реплику Карла, и этот номер нельзя играть в концертах, как «Пляску персидок».

Возвращение увертюры

М. Богданов работает в Московской консерватории на кафедре инструментовки. Его можно назвать одним из последних продолжателей традиций замечательного композитора и педагога Н.П. Ракова, выработавшего еще во время Великой Отечественной войны безотказную систему по приобщению молодых композиторов к незыблемым правилам обращения с оркестром. Мало кто может сравниться с М. Богдановым в знании принципов оркестровки русских классиков П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича. Не удивительно, что опера о Петре I «одета» в весьма изысканный оркестровый наряд.

Оркестр впечатляет во многих эпизодах. Кроме шведской и турецкой сцен, это в первую очередь две баталии — Полтавская битва и Гангутское морское сражение. В начале Полтавской битвы вновь появляется марш Бьёрнеборгского полка, который благодаря двум солирующим флейтам пикколо из помпезного стал гротескным, как бы игрушечным. Характеристика шведов приобретает угрожающие черты, когда хор тяжелыми синкопами, подчеркивая вторую долю такта, начинает выкрикивать слова шведской колыбельной, в которой знакомый по русскому фольклору (и по гениальному мультфильму Норштейна) серый волчок превратился в страшного подстерегающего добычу волка, брюхо которого разрывает голод. Слово «ханген» (голод) подчеркивается многократно, изображая хищный лик и страх врага, терпящего поражение. Невольно возникает еще одна параллель с классикой — хором тевтонских рыцарей в кантате «Александр Невский» Прокофьева, во время ледового побоища исступленно выкликающих латинские слова католической молитвы. Наряду со шведскими мотивами звучат воинственные фанфары, слышны оглушительные пушечные выстрелы, свистят хроматические пассажи, непрерывно гремят барабаны, раздаются голоса русских воинов, подбадривающих друг друга. Живописная и устрашающаяся картина!

Страшная шведская колыбельная использована и в Гангутском сражении. Еще до его начала повторяющийся короткий мотив (со словом «ханген») предупреждает о новой угрозе. В первой половине сражения изображается шведский флот. Здесь текст колыбельной распет с новой силой — использованы размашистые интонации, звучавшие у Карла в предыдущей турецкой сцене. Особенно выделяется заключительный, победный для русского флота эпизод Гангутского сражения, целиком порученный оркестру. Лучшая гимническая мелодия оперы — именно ее композитор назвал «Песня Петра о Родине» —мощно, напряженно и радостно развивается, меняя гармонии и тональности. На первый план выходят медные инструменты, окруженные гирляндами пассажей. Искушенный слушатель найдет здесь одно из тех проявлений оперного симфонизма, которыми привык восхищаться в давно написанных творениях.

Но главный пример владения большой симфонической формой и большим симфоническим оркестром — это, конечно, увертюра. Она заставляет вспомнить времена Россини, Вебера, Вагнера, Верди и Глинки. Еще в середине XIX века крупнейшие оперные композиторы стали заменять увертюры менее масштабными прелюдиями, форшпилями и интродукциями или вовсе отказываться от инструментального вступления к опере. Такие исключения, как увертюра к «Царской невесте» Римского-Корсакова или к «Войне и миру» Прокофьева (эта увертюра обычно не исполняется в театрах) столь редки, что только подтверждают правило.

М. Богданов написал увертюру к своей опере как самостоятельный концертный номер. Основные темы оперы распределены по нескольким разделам. Музыка Полтавской победы легла в основу большого первого раздела. После праздничного зачина в нем привольно льется немного измененная мелодия песни Петра о Родине; фразы ее в оркестре стали шире и протяженнее. В увертюре эта тема продолжена родственной ей распевной мелодией, которая звучит в конце оперы, перед финальным хором «Мы русские». Обе песенные мелодии сталкиваются с резкими диссонирующими аккордами меди, напоминающими о том, что петровские победы завоеваны в кровавых битвах. В репризе первого раздела увертюры ненадолго возвращается песня о Родине.

Небольшой второй раздел — отголосок батальных сцен. Воинственные фанфары и дробь малого барабана чередуются с угрожающими аккордами-репликами меди, которые звучат в опере с хором, вычленяющим слово «ханген» из страшной шведской колыбельной. Батальный эпизод плавно подводит к третьему разделу, где звучит музыка самой запоминающейся лирической сцены оперы — арии Марты (еще не ставшей Екатериной) из первого действия, в которой многократно повторено имя «Петруша», ласковое материнское обращение к Царю во время болезненного припадка. Эта ария, заканчивающаяся небольшим дуэтом с будущим Императором, наверняка останется в памяти у каждого, кто хоть раз послушает оперу М. Богданова. Завершающая лирический раздел мелодия песни о Родине завершает и всю увертюру.

Оригинальная и стройная форма, яркий тематизм, изысканная оркестровка — таких подлинно симфонических увертюр современная опера давно не знала! Песня о Родине играет в ней роль главной партии; батальный эпизод можно уподобить связующей партии, лирический раздел «Петруша» — побочной, а всю форму — огромной сонатной экспозиции с краткой репризой основной темы в конце.

Образ Петра и песенность

Опера о военных победах, определивших судьбу страны, закономерно обрела историко-патриотическое звучание. Соответствующую трактовку получил и образ Петра. При этом героическое начало в нем дополнено лирическими красками. М. Богданов руководствовался художественными задачами и не стремился создать исторический портрет Царя-реформатора во всей полноте, сложности и противоречивости, невольно романтизируя его: «Я хотел изобразить Петра I как патриота с глубокой и искренней любовью к стране, как человека ранимого, не прощающего предательства; он ценит дружбу, обладает огромной душой. Особую роль я отвожу любовной лирике, которая сосредоточена в письмах Петра и его дуэте с Екатериной в конце — они образуют сквозную линию и арками скрепляют всю оперу».

Наибольшая сложность при создании современного крупного произведения, написанного традиционным тональным языком, заключается в нахождении самобытной музыкальной интонации, соответствующей выбранной теме. Давно уже кажется, что все возможные интонации были найдены и пропеты прежде, задолго до нас. Опера М. Богданова написана с большим мастерством. Она мелодична, разнообразна фактурно и гармонически, речитативы тщательно пропеты, в ней, что называется, нет «пустых» мест — в оркестре все время происходит что-то интересное. Найдена выразительная характеристика отдельных персонажей. Примером могут служить две интонации, связанные с Мазепой. Одна из них постепенно становится темой предательства, но сопровождает украинского гетмана с момента его первого появления на сцене и создает интересную психологическую коллизию — насколько и как долго Мазепа искренен в своей преданности Петру (в следующих сценах он упорно не поддается на уговоры иностранных гостей и попытку подкупа через Орлика)? Вторая интонация («Мой друг Мазепа») выражает дружбу и веру в него Петра.

Но все это не снимает вопрос, адресованный всем ныне живущим композиторам, способным замахнуться на оперу, балет, симфонию или концерт: какова степень интонационной и стилистической самостоятельности их музыки? В «Петре Первом» многие красоты кажутся знакомыми, родными и близкими русскому уху. Сравнения возникают в основном весьма достойные. Кроме названных выше Глинки, Мусоргского и Прокофьева вспоминаются Свиридов или Гаврилин, в один ряд с хоровыми произведениями которых хочется поставить очень красиво звучащий хор «Тиха украинская ночь».

В опере М. Богданова важную роль играет еще один интонационный пласт, не совсем привычный для этого сложного жанра — песенность. На самом деле это явление не новое. В нашей стране в 1930-е годы насаждался идеал «советской песенной оперы», который не привел к удовлетворительным художественным результатам. Достаточно сказать, что главный классик оперно-песенного жанра Иван Иванович Дзержинский, чьи «шедевры» заполонили оперные сцены страны, не обладал (в отличие от М. Богданова) достаточной профессиональной подготовкой и оркестровал свою первую и самую известную оперу «Тихий Дон» только с помощью Шостаковича. Лучше вспомнить несравненно более выдающийся пример — ранние оперы Верди, смело вставлявшего песенные мелодии и в арии, и в дуэты, и в хоры. Тот же всем известный хор «Лети, мысль» из оперы «Набукко» — по сути, хоровая песня, где все голоса звучат преимущественно в унисон.

В своей историко-патриотической опере композитор сознательно применил песенную интонацию как средство характеристики главного героя, безотказное воздействующее на публику, и выбрал для этого самый высокий образец: «Я всю жизнь с восхищением относился к творчеству Исаака Осиповича Дунаевского. В своих песнях к кинофильмам он, как никто, умел выразить любовь к своей стране и народу. Сочиняя для “Петра Первого” Песню Петра о Родине, я ориентировался на его стиль».

Близость песням Дунаевского ощущается и в теме обращения Петра к жене после Гангутского сражения («Катеринушка, друг мой, здравствуй»), которая является второй темой увертюры. Что касается Песни о родине, то она действительно выделяется. Надо отметить, что в партии Петра, в виде песни, она звучит только один раз, в конце второго действия (после Полтавской победы), но царит в увертюре и развивается в оркестре в конце Гангутского сражения. Песенность сочетается с симфоническим развитием, что невозможно себе представить в упомянутой «советской песенной опере».

Патриотическое звучание оперы значительно усилилось после превращения ее из двухактной в трехактную. Увенчивающий оперу хор «Мы русские» (с сольным зачином, в котором Петр I выступает как подлинно народный вождь) стал и финалом первого действия (раньше он завершал одну из картин). Спектакль обрел мощную арку, скрепляющую всю его конструкцию. Первый раз хор «Мы русские» появляется после предательства Мазепы, когда судьба страны висит на волоске, в нем слышна и решимость, и тревога, и предельная концентрация сил. В конце оперы, после судьбоносных побед и на суше, и на море, тот же хор звучит почти как заклинание, утверждение стойкости, несокрушимости, победоносности России.

Песенный стиль хора «Мы русские» вызвал наибольшие споры сразу после премьеры. В этом хоре нет широкой парящей мелодии Песни о Родине. Он проще, звучит сурово и лаконично, подобно яркому лозунгу, подхваченному массами. Сила его воздействия на публику несомненна. На обоих спектаклях и после первого, и после третьего действия в глазах многих зрителей блестели слезы. Но мнения зрителей разделились. Некоторых — пусть таких немного — высокий градус патриотизма заключительно хора и простота выразительных средств оттолкнули. Что ж, наше общество не однородно. Трудно сказать, как будет восприниматься эта музыка спустя годы. Но нет сомнений, что в ближайшее время каждое исполнение оперы «Петр Первый» М. Богданова будет встречено с таким же восторгом и энтузиазмом, как на премьере 22 и 23 марта.

Постоянная ссылка на материал:

https://muzobozrenie.ru/triumf-petra-i-v-cheljabinske/