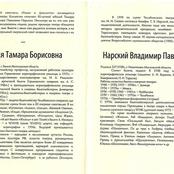

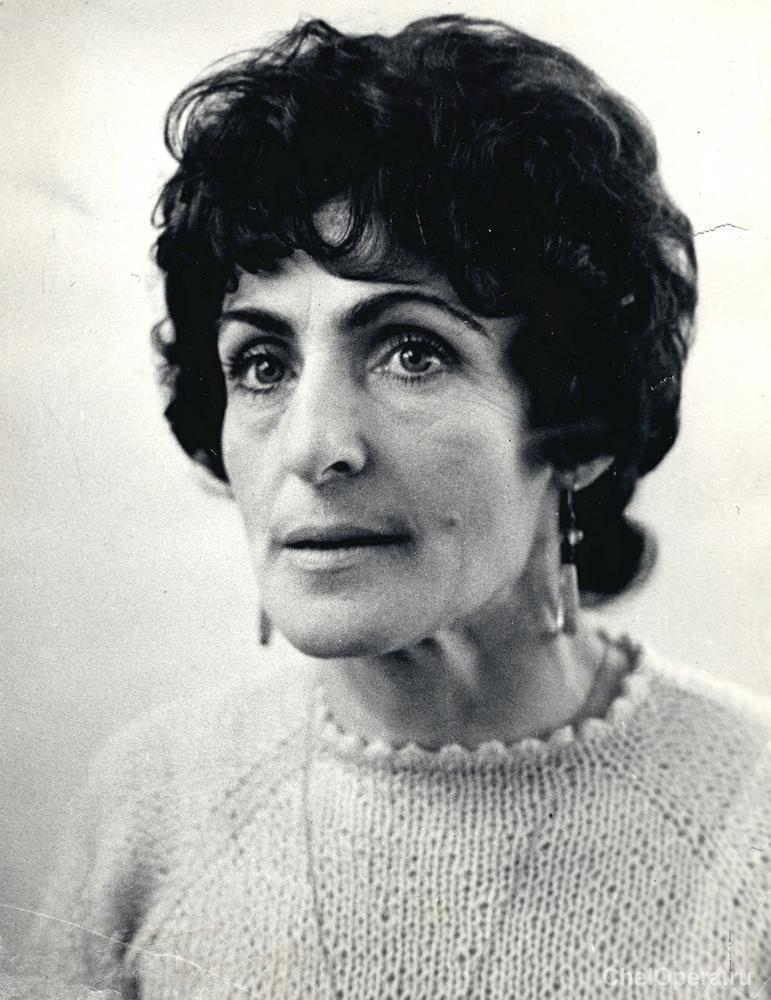

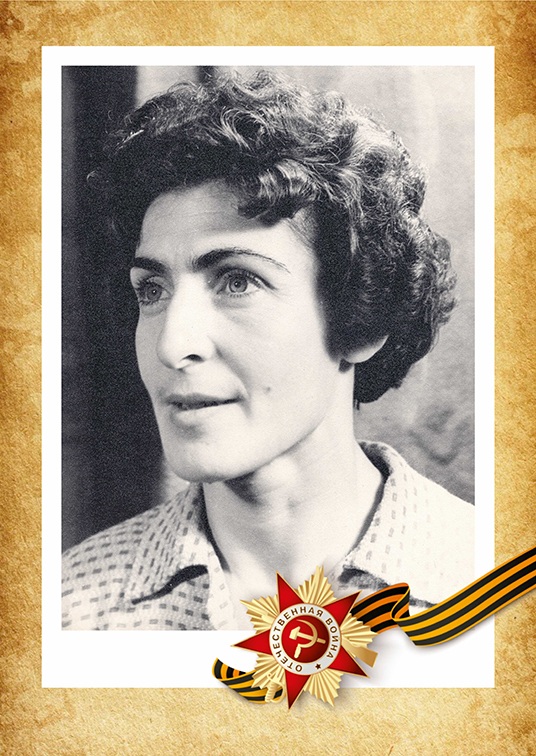

Тамара Борисовна родилась 17 июля 1928 года в городе Быхове, Могилевской области Беларуси. В 1946-м окончила Горьковское хореографическое училище, спустя пять лет – Ленинградскую ордена Ленина государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова как педагог хореографии. С 1951 по 1955 год работала артисткой и главным балетмейстером Донецкого театра оперы и балета, с 1956 по 1961 год – педагогом-балетмейстером Куйбышевского театра оперы и балета.

Тамара Борисовна родилась 17 июля 1928 года в городе Быхове, Могилевской области Беларуси. В 1946-м окончила Горьковское хореографическое училище, спустя пять лет – Ленинградскую ордена Ленина государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова как педагог хореографии. С 1951 по 1955 год работала артисткой и главным балетмейстером Донецкого театра оперы и балета, с 1956 по 1961 год – педагогом-балетмейстером Куйбышевского театра оперы и балета.

В 1961 году Тамара Борисовна получила приглашение занять должность репетитора балета в челябинском театре. К тому времени здесь на протяжении сезона ведущим солистом балета работал ее супруг – Владимир Павлович Нарский.

«Когда я приехала сюда, Отар Михайлович (О. М. Дадишкилиани – главный балетмейстер – примечание автора) уехал на постановку. Осталась я и инспектор балета Всеволод Соломонович Криворуцкий. Все! Больше никого из руководства не было. Мне пришлось брать на себя организацию репетиций, изучать тексты и так далее. А ведь текст балета записать невозможно. Пусть меня как угодно убеждают, но это невозможно! Можно записать схему движений, но эмоциональность, умение передать образы, это невозможно сделать. Ведь все еще зависит от индивидуальности артиста. Каждый спектакль – это новое произведение, это новое состояние солиста», – рассказывала Тамара Борисовна.

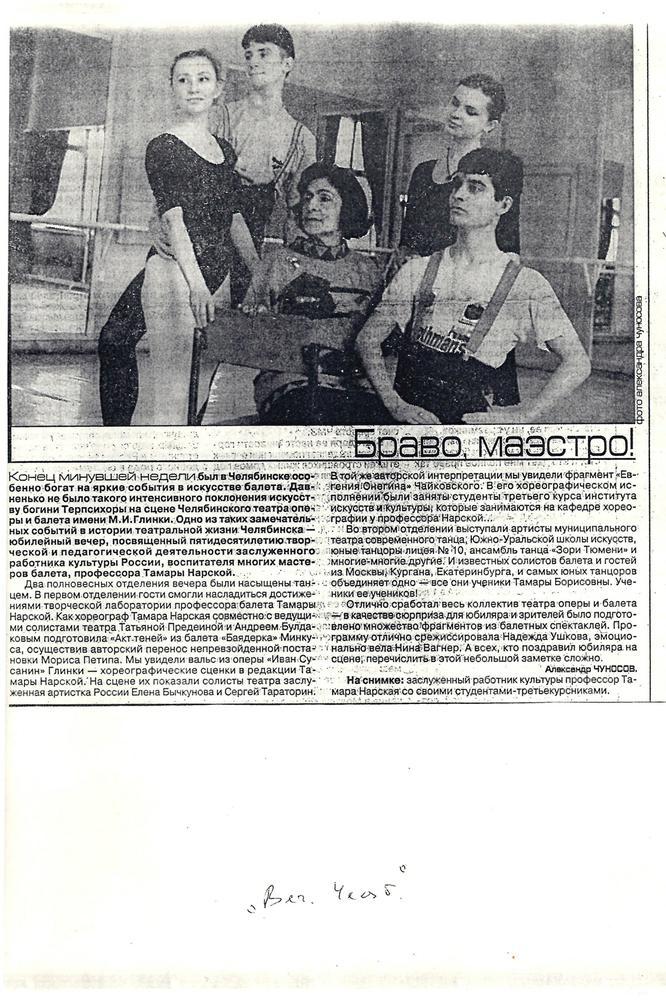

В качестве балетмейстера Тамара Нарская осуществила свыше 20 постановок на челябинской сцене, в числе которых «Бременские музыканты» Г. Гладкова (1980), «Аида» Дж. Верди (1980), «Евгений Онегин» П. Чайковского (1984), «Иван Сусанин» М. Глинки (1985), «Нетерпение» А. Журбина (1986), «Красная шапочка» М. Раухвергера (1987).

Не менее важное место в жизни Тамары Борисовны занимал Челябинский государственный институт искусства и культуры, в котором она преподавала классический и историко-бытовой танец, занимала должность профессора и заведующей кафедрой хореографии.

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы в архиве театра мы нашли воспоминания Тамары Борисовны о военных годах, приводим их целиком:

«От города Горького (ныне Нижнего Новгорода) до линии фронта больше четырехсот километров. И, тем не менее, с октября 1941-го фашисты регулярно бомбили город. В Горьком было много оборонных предприятий, но главная их цель была – Горьковский автомобильный завод. Бомбили беспорядочно. Было непонятно и страшно.

Сначала казалось: война кончится скоро, и все встанет на свои места, но шли дни, недели, месяцы… Уже в июле начали приходить похоронки. Все школы переоборудовали в госпитали. И нашу школу тоже. А нас перевели в бывшую церковь, здание для учебы неприспособленное, сырое, зимой настолько холодное, что замерзала чернила. Мы учились и бегали в госпиталь (свою школу), чтобы помочь: поправить раненым постели, подать воду, написать домой или прочесть письмо из дома. Так прошел 41-ый и начался 42-ой.

Вместе со взрослыми строили овощехранилища, ездили на уборку урожая. Одно лето я пасла в совхозе свиней. Это считалось легким трудом. А я тогда была самая маленькая в классе и поэтому не могла работать на стройке.

В 1942 году ЦК ВЛКСМ издал постановление о том, что теперь в комсомол можно вступать не с 15, а с 14 лет. Значит, мы «повзрослели» на целый годик, конечно, тут же подали заявление. У меня к тому времени уже был опыт работы с малышами – октябрятами: старшие пионеры имели своих подшефных и до войны. Этот опыт очень пригодился. Комсомол давал навыки общественной работы, ковал лидеров. Летом 42-го меня отправили в пионерлагерь для сирот, чьи отцы погибли на фронте. 26 ребят в отряде. Весь день их надо было занимать чем-то, а после отбоя перестирать 26 пар носочков, трусики, майки, к утру все пересушить и перегладить… А еще вывести вшей, вечных спутников войны.

Сейчас трудно понять, как у нас хватало времени еще и учить стихи, играть в лапту, выпускать стенгазету и боевые листки. Хватало на все. И никто даже не думал «доблестно трудиться». Это потом мы прочли на медалях.

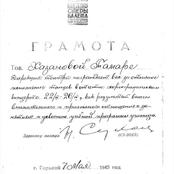

Тогда же, осенью 42-го, продолжая учиться в школе, я поступила в хореографическое училище при Горьковском театре оперы и балета им. А. С. Пушкина, а зимой уже танцевала в концертных бригадах для раненых (пока еще в массовках), заменяя артистов, ушедших на фронт. Концерты давали в госпиталях, в бывших школьных залах, в коридорах, порой прямо в палатах в проходах между койками. Среди раненых было немало бойцов, годных нам в отцы, и потому никого не обижало, когда нас просили: «Деточка! Еще! Еще немного!» И мы пели, танцевали, читали стихи, а окончив номер, убегали за занавес, чтобы не разрыдаться при всех, но, сделав усилие, с улыбкой выбегать на поклон. Много лет спустя, на одном из юбилеев нашего выпуска, мой тогдашний партнер напомнил один потрясающий эпизод. Концерт шел в школьном зале. Раненные сидели на полу, стояли у стен. В первом ряду, совсем рядом с нами сидел боец – молодой или старый – не знаю. Вся голова его была в бинтах, кажется, даже и глаза, руки тоже в бинтах. И вдруг он начал ритмично двигать этими руками в такт мелодии танца. Он «подтанцовывал». Не знаю, как у меня хватило сил улыбаться…

Нам повезло, в Горький эвакуировали артистов из разных театров Ленинграда и Минский оперный театр. Мы получали возможность общаться со звездами первой величины. В частности, у меня именно тогда, несмотря на разницу в возрасте, возникли дружеские отношения с Ольгой Лепешинской.

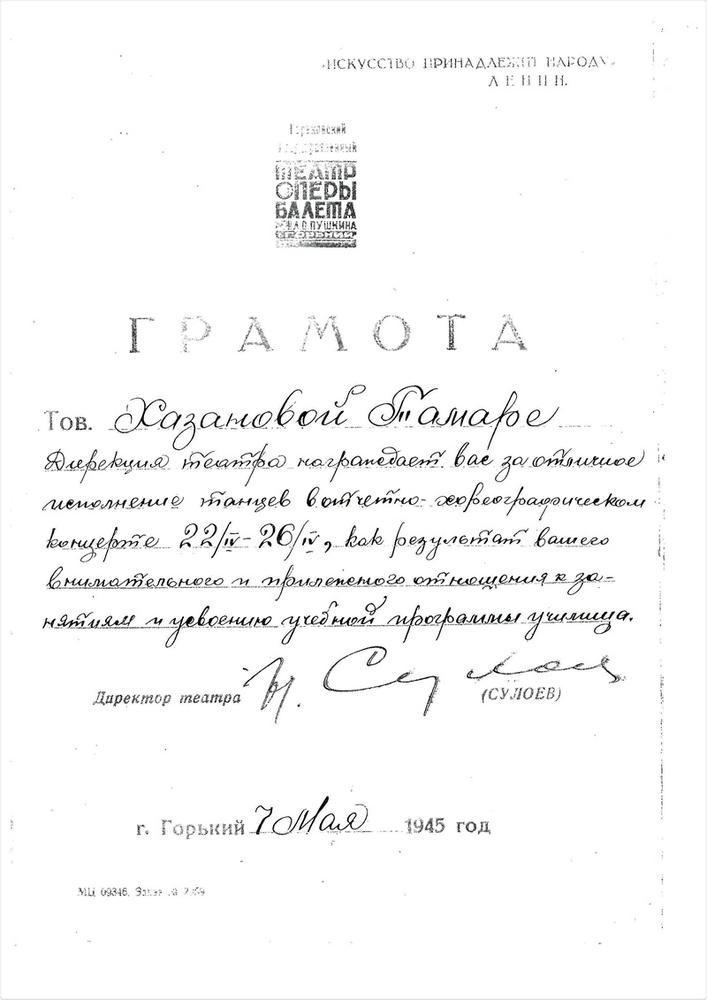

В 44-м я уже выступала как солистка. На передовую нас не пускали, а в прифронтовой полосе бывать пришлось не раз. Училище я закончила в 45-м, а первую свою медаль – «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941-45 гг.» – получила в сентябре 1946 года. Указ был опубликован 7 мая 1946 года. Мы жили так, как велело время!»